身近な仏教用語

「

護摩とはインド発祥の宗教儀式で、日本では真言宗や天台宗などの密教系の宗派で重要な修法です。

護摩壇に願いごとを書き入れた

護摩の語源は供物をささげることを意味するサンスクリット語の「ホーマ」に由来します。

護摩の種類には外護摩と内護摩と言われるものがあり、外護摩は護摩壇で火を焚き護摩木や供物を投じて祈願します。また、内護摩は自分自身を護摩壇に見立て、仏の智慧の炎で自分の心の中にある煩悩や業を焼き払うよう瞑想します。

護摩は個人の願い事(厄除け、開運、交通安全、無病息災、学業成就など)の成就を祈るために行われます。

髙尾山薬王院の護摩では、ご本尊

燃えさかる火炎はご本尊さまの智慧の炎であり、私たちを導く慈悲の働きでもあります。私たちの願いをご本尊さまに届け、そしてご本尊さまに守られていることを体感することが、護摩という儀式です。

身近な仏教用語

「

「安心」とは仏教用語で「あんじん」と読みます。

一般的には「ホッとする」「これで一安心」「ご安心ください」など、心が落ち着く、心配ごとがなくなることを言います。

仏教では仏の教えにより、不安や恐怖を切り開いて到達する悟りの境地を意味して、安らかなる心、心配がないこと、心を落ちつけることを言います。

私たちの真言宗には大切な教えの一つに「

自らの心を信じて「

身近な仏教用語

「

古代インドのサンスクリット語は、阿「あ」で始まり、吽「ん」で終わります。ちなみに日本語の五十音も同じく「あ」で始まり「ん」で終わります。

この五十音の配列はサンスクリット語を参考にしているという説もあり、五十音そのものが仏教由来なのかもしれません。

阿「あ」は口を大きく開いて最初に出す音、吽「ん」は口を閉じて最後に出す音なので、転じて宇宙の始まりと終わりを表す言葉とされました。

また、始まりと終わりという相対する意味を持つことから「対比」「対立」という意味もあります。

神社の狛犬、寺院山門の金剛力士像など一対で存在する像は、一方が口を開け(阿)、もう一方は口を閉じた(吽)形となっています。

「阿吽の呼吸」

物事を複数人以上で行うときにピッタリと息が合うことを「阿吽の呼吸」と言っていますね。阿吽の意味である「相対」が反転して、一対のものが息を合わせる様を表すようになりました。

阿吽の呼吸は、人と長年付き合うことで生まれてくるものです。自分と相手をしっかり理解しなければ達成できません。

また、息が合うことだけではなく、始まりと終わりをも意味することであるならば、過去にくよくよしたり未来を不安がったりしているよりも、一瞬一瞬を丁寧に積み重ねていくことが大切と考えることができます。今をしっかりと生きる(生き抜く)ことが、大事なことではないでしょうか。

同義語:以心伝心、ウマが合う、気が合う、通じ合う、シンクロ

身近な仏教用語

「

強豪チームが油断して無名チームに負けた。

簡単な試験だろうと油断したら不合格になった。

「油断大敵」「油断は怪我の元」・・・

「油断」という言葉は日常生活の中でよく使われます。物事を軽視したり、みくびったりして注意や努力を怠ることを意味します。

仏教の「涅(ね)槃(はん)経(ぎょう)」には、遠い昔、ある王様が臣下に油の入った鉢を持たせて「一滴でもこぼしたら命を断つ」と命じました。臣下は注意深く鉢を運び、一滴もこぼさずに済みました。とあります。

古代インドでは「油」が大変貴重なものでした。不注意で油を損失してしまわないよう、戒めの言葉として「油断」という言葉が生まれたのでしょう。

また、初期の仏典では「神仏に捧げる灯火を絶やさぬよう、油を絶えないように大切にする」という教えがあり、そこから「油断」という言葉が生まれたという説もあります。

天台宗の総本山、比叡山延暦寺の根本中堂には、1300年近くもの長い間に灯火が消えることなく、ともし火続けられている「不滅の法灯」がありますが、1日でもうっかり油を注ぎ忘れたら、千年以上に亘り灯っていた灯火はいとも簡単に消えてしまうのです。

「油断」という気持ちは、きっと誰でも心に抱くものだと思います。自分の中で決めている習慣や単調な作業を毎日続けていくことはとても大変なことです。しかし、一日くらいサボっても大丈夫だろうと思ってしまうと簡単に灯火が消えてしまいます。

日々の努力を最も近くで見ているのは自分自身です。自分との約束を守り、心の灯火を絶やさないよう、丁寧に生活していきたいですね。

身近な仏教用語

「

「無頓着」の「頓着」とは、現代では『物事をあまり気にしない、外見に気をつかわない』などという意味に使われる言葉ですが、本来の意味は仏教用語の「

「貪」という字は、むさぼり、執着するという意味ですから、「貪着」とは『足ることを知らず、いくらあっても満足せず、物に執着する』という意味になります。

その「貪着」に「無」の文字が付き『ものに執着しない』という意味になりました。「無頓着」という言葉は仏教においては最高の賛辞の言葉といえます。

「周りを気にしない、気にならない」「欲がない」「他に流されない」状態ですので、修行者にとっては悟りの境地であるとも言える言葉です。

仏教では人間が克服しなければならない三つの煩悩をあげています。

①

むさぼる心は煩悩の最たるものと言えます。そういう心を持たない、すなわち無頓着であるということは、人を惑わせる煩悩から離れることになります。

「無関心」と「無頓着」

どちらも似た言葉だと思いますが、意味が少し違います。

「関心がある」というのは「興味がある」「もっと知りたい」「心惹かれる」となります。それが「無い」ということですので、「興味がない」「気が向かない」というように、好き嫌いの判断ではなく自分にとって「どうでもよい」ということになります。たとえば「若い年代は政治に無関心」という言葉が使われます。

一方で「無頓着」は物事を心で受け止めてはいますが、執着しないので心穏やかにいられます。

たとえ自分の意にそぐわないことであっても、怒ったり、不平不満にかられたりしない平然な心持ちでいられるということです。

身近な仏教用語

「

「大丈夫」とは、もともと仏教用語でした。

仏さまには「

「大丈夫」という言葉は室町時代の頃には「大丈夫なり」という形容動詞となり、現代のような「危なげない、間違いない、強くてしっかりしている、頼りになる、安心する」という表現に変化し、何かが上手くいく事を祈る時にも使います。間違いのないさまが多用されるということは、それだけ間違いが多く人々の不安定な心の内を表しているのかもしれませんね。

菩薩を表す言葉と現代の「大丈夫」はかなり意味が違ってきた気がしますが、「何があっても大丈夫!」という心の持ち方が大切なのではないでしょうか。

十善戒

【日々の暮らしの中で心がけたい10の行い】

いままで「正福院だより」の13から22で、一つずつご紹介してきました。

正福院ホームページ「正福院だより」からご覧いただけます。

身体の行い

言葉の行い

心の行い

真言宗の大切な教えの1つである「

この3つの

この10の徳目を守ることは中々できません。しかし心に留めておくことは私たちにもできます。

心に留めておくことで、日々の暮らしの中で様々な判断をしなければならないとき、その判断基軸をこの十善戒の教えに照らし合わせることができるのです。

人生を豊かにする、人として生きるヒントがここにあります。

不邪見

【正しい心を養う】

「邪見」とは「邪」がよこしま、いつわり、斜め、ゆがむなどの意味で「見」とはそのような気持ちで物事を見るということです。

正しく物事を見るという事は、まっすぐな気持ちで物事を見るということです。ねじれた心で物事を見たり、誤った見解を持たないように、日々正しく物事を判断しようという戒めです。

事象に対する考え方や物の見方は誰にとっても自由なことで、時には発想の転換で素晴らしい発明を生み出すこともあります。人によってさまざまな考え方がありますが、それが正しいのか正しくない考え方なのか分からないときもあります。もしかしたら間違っているかもしれないのに、間違っていないと思い込み、正しい事だと信じてしまうのです。

「不邪見」とは「自分は常に正しいかどうかをよくよく観なさい」ということになります。

もし、間違いに気づいたらすぐに直せる心持ちを養いましょう。間違いに気づくということがとても大事です。常に自分に対して「これでいいのか?」という問いかけが必要であり、それが正しい心を育むことができます。

いつも自分の考えを人に押し付ける

聞いたことを違うように解釈する。

自分が正しいということを言い回る。

これらの考えは「邪見」のなせる業です。今一度、自分の内面を見つめ直して気を付けていきたいものです。

不瞋恚

【

「不瞋恚」の「瞋」は怒り「恚」は恨むことです。「瞋」も「恚」も心の作用で、怒りの心は恨みになり、恨めば恨むほど怒りの心は燃え上がります。「不瞋恚」とは「腹を立ててはいけない、自分を見失ってはいけない」ということになります。

怒りの心が燃え上がると「相手を許さない」「苦しめてやる」「仕返ししてやる」という気持ちに支配され、それは争いの始まりとなり喧嘩や戦いにまで発展してしまいます。

怒りの発端は「嫌なことをされた」「大切な物を盗まれた」「馬鹿にされた」「自分のせいにされた」などさまざまな理由がありますが、その怒りが自分自身に向いてしまうと気持ちのやり場がなくなり、自己嫌悪に陥ったり精神的に不安定になったりします。

怒りや恨みは冷静さを無くして正しい判断が出来なくなります。間違った判断の積み重ねの先に、喧嘩や戦いがあるわけです。

私たちは多くの人と関わってこの世を生きています。なので人間関係は避けて通ることが出来ません。人には「好き嫌い」もあり、時には人間関係に巻き込まれて嫌な思いをすることがあります。

しかし、怒りや恨みは元々が心の作用なので、気にすれば支配されるし、気にしなければ支配されることはありません。冷静な心を保つことはとても難しいことですが、怒りに支配されず、悩みすぎないように、大らかな気持ちで前を向いて歩んでいくようにしたいものです。

仏教では「執着しない」ことを説きます。

執着しないことは

とても難しいことですが、ご一緒に精進していきましょう。

不慳貪

不慳貪の「慳」は「心を

「自分が他に与えるsだけの余裕があるのに、それを惜しんで与えず、自分にないものを欲しがり、また手に入れたとしてもそれに満足せず、際限なく求め続けてしまう」このような尽きることのない、不毛な欲望を戒めています。

何かを求めて、それが得られないと苦しみになります。「持っているのにまだ欲しい」「人のものまで欲しい」その求めるものが大きければ大きいほど、得られないときの苦しみは大きく、仮に得られたとしてもそれを失うときには、苦しみはさらに大きなものになるでしょう。

仏教では、人の欲望が本質的に虚しく不条理であることを知ったうえで、「少欲知足」を説きます。これは「求めるものは少なく、どんなものでも、そのとき得たもので足ることを知る」ということです。

貪りの心は執着となって心の中を支配します。欲張らない心を磨き上げたいですね。

不両舌

【二枚舌】

両舌とは「両方の人にそれぞれ違うことを言ってお互いを仲たがいさせることば」のことです。いわゆる「二枚舌」への戒めです。

たとえその人がいくら仕事ができようが、多くの知識や経験があろうが、愛想をたくさん振りまこうが、たとえばAさんBさんに違うことを言って、仲たがいさせるようなことをしていれば「表裏のある不誠実な人」と周囲から見られ、信頼関係をゼロにしてしまいます。

誰かに悪意を抱いたとき、その誰かを積極的に不幸にしようと行動する人がいます。しかしそれはとても卑しい行為です。もし誰かに悪意を抱いたら、遠ざかって近づかず、それ以上の悪意を大きくしないよう努めるべきです。

口から発する言葉は、相手の心を傷つけることができますが、相手の心を安心させることもできます。人を仲たがいさせる智慧を磨くより、人を仲良くさせる智慧を身につけたいものです。

気付いたらいつの間にか自分が「不両舌」にならぬよう、正しい目を持ち、素直で謙虚な心を養い、こころ豊かな日々の生活を送れるように自身を律していかなければと思います。

不悪口

【人の悪口は盛り上がる・・・】

お釈迦さまは「人に贈り物をして、もしその人が受け取らなかったら、その贈り物は一体誰のものになるだろうか」と、悪口を言われても受け入れないことが大切だと説かれました。もちろんその前に、人の悪口を言う心を戒めなければなりません。

世の中には悪口を言うことを楽しみにしている人がいます。悪口を言うことで相手を貶め、自分との比較において己の価値を高めて劣等感を緩和しようとする心理が働くわけです。

しかし自分を有利にしているつもりでも、自分の徳が高くなるわけではありません。人の悪口を言う人がそばにいると「何だか・・この人嫌だなぁ・・・」と思ったりしませんか。

「本人がいないから悪口を言っても大丈夫」と思っても「あの人はよく人の悪口を言う人」と周りからネガティブな印象を受けて信頼されなくなり、そのうち周りを敵に回したり、ついには自分の身に降りかかってくることもあります。

「自分がされて嫌なことは相手にもしない。」当たり前なことですが、とても大切なことです。

「不悪口」の反対語は「称賛」です。相手を安心させるような優しい言葉を使えば、相手も心を開いてくれて優しい言葉を返し、お互いに信頼出来る関係性が築けると思います。

不綺語

【言葉の重み】

不綺語とは、「中身のない言葉を話さない」という意味になります。

中身のない言葉とは「無駄なおしゃべり」「人のご機嫌をとるお世辞」「うわさ話」「でまかせ」などのことです。

何気ない一言で相手に嫌な思いをさせたり、取返しのつかない事態に陥ることもあります。「覆水盆に返らず」ということわざがありますが、一度したことは、もはや取り返しがつかないという意味です。

口から出てしまった言葉は取り消すことはできません。その一言で相手が傷つき、長い時間をかけて積み上げてきた人間関係までも壊してしまうこともあるかもしれません。

現代社会では、SNSなどに軽い気持ちで何気なく載せた言葉が炎上したり拡散され、それが原因で傷つく人がいるという問題が起きています。

「言葉の重み」を常に心に留めていれば、必然的に意味のない、無駄なおしゃべりは少なくなっていくのではないでしょうか。責任ある言葉を発していきたいものです。

不妄語

【嘘つきは泥棒の始まり】

人は誰でも、つい小さな嘘をついてしまいます。子供は親から「お片付けしなさい!」と言われれば、してもいないのに「もうやりました」と嘘をつき、また物を壊した時でも「いつのまにか壊れた」などと嘘をつきます。しかし、これは智慧が発達している証拠であり一概に悪いことではありません。ただ叱るのではなくて「ご先祖さま(お天道さま)はちゃんと見ていますよ」と言うような親の返し方が大事ですね。

子供がつくような小さな嘘であっても、最初はバレないかという罪の意識があってドキドキするものですが、それがバレなかったら少し大きい嘘をついてみて、それも大丈夫だったらもう少し大きい嘘をついてみる・・今度はその嘘をごまかすために、嘘をつき続けないといけなくなります。

「嘘つきは泥棒の始まり」とは、たとえ小さな嘘でも平気でつけるようになってしまったら、人の物を盗っても平気でいられるようになるということで、嘘は悪事に繋がる最初の第一歩であるということです。

自分の利益のために本当のことを言わずに嘘をつくことは、お互いを信頼しあう人間関係を自ら壊すことになります。誠実さを身に着け、周りの人々が自分を信じて信頼してくれることが判れば、自信をもって肯定感のある大人に育っていくと思います。

【嘘も方便】

「物事が順調に進むためには多少の嘘も必要なときがある」というような意味ですね。何もかもが正直で真実ばかりでは、この世の物事は進みにくくなります。正確に言えば罪にはなるのかもしれないけれど、逆にそれ以上の功徳がある場合もあるかもしれません。コミュニケーションの手段として、嘘も薬だと思い、人を陥れるような嘘ではないのであれば、良いのではないでしょうか。

不邪淫

【人間の三大欲:食欲・睡眠欲・性欲?】

食欲も睡眠欲も性欲も、人間を含む動物には生まれつき備わっている不可欠な本能です。

「本能」とは動物の「ある行動へと駆り立てる性質」のことをいいます。その中でも「性欲」は、人間は「本能」だけでなく、お互いのことを思いやり、心と心を分かち合うという精神的なつながりを持つことができると言われています。

しかし、間違った方向に考えが及ぶと欲望がとどまる所を知らず「不倫・出会い系・売春」といった、甘い蜜のような誘惑が私達の心を惑わし「これが欲しい、あれが欲しい」と物欲に近い行動に出てしまいます。このような心の有り様では自身の心を管理することはできません。

思いやりのない一方的な欲望を満たすことだけを考えていると、大切な人を裏切る行為となり、時には今まで築き上げてきた社会的地位や信頼を一瞬のうちに無くしてしまう、大変な愚行となるわけです。

「不邪淫」とは、不道徳に性欲を満たそうとする行為をいいます。この欲を自制しないと仏の智慧に辿り着くことができないと、仏教では説かれています。また「性」は子孫を作って育て上げる大変尊い、責任重大なことだとも説かれています。

「性」をあそびにして「自分が落ちる落とし穴を自分が掘る」ことのないように、きちんと相手を見つめ、思いやりの心(慈悲心)を持って、毎日を過ごしていきたいものです。

不偸盗

【待ち合わせ時間に遅れるということは】

テレビ番組で、犯罪捜査に密着したドキュメンタリー番組が放映されることがあります。その中で、観ていて後味が悪いのが「万引」の場面です。

スーパーマーケットなどで物品を取り、レジを通らないで店外に出たところで「御用!」。盗んだ本人は「レジを通り忘れた」「つい出来心で」と言い訳。そんなに金銭に困っているようには見えない風貌ですが、やってしまう・・・

虚空な心を埋めるための物質的な補充は何の意味も持ちません。改めて、盗みに至る「動機」「行い」「結果」を心の中で思い起こし「盗んではいけない」という戒めを持たなければなりませんね。

「偸盗」は、万引はもちろん、スリ、車上荒らし、泥棒、強盗、横領など様々ありますが、もっと細かくいえば、会社のコピー機を私用に使ったり、外出先でパソコンの電源としてコンセントを許可なく使ったりしても偸盗罪です。人のものは、たとえ一円でも米一粒でも許しをいただくことになります。

それは時間についても言えることで、例えば人との待ち合わせ時間に遅れたりすれば、相手の大切な時間を奪っていることになります。

不偸盗は別名「不与取」とも言われます。「与えずして取る」ということです。

「面倒くさいことには関わらず楽して給料がほしい・・・」

「部下の苦労を踏み台にして人より早く昇進したい・・・」

このような思いは、自分だけよければ良いという身勝手な考えです。

仏教は「心のはたらき」を重く見ますから、手にかけて盗むのはもちろん罪ですが、心で執着したものも重い罪になります。

不偸盗の教えは「どのようなものでも、いまだ自分に与えられていないものを故意に自分のものにしてはいけない」ということです。

不殺生

【なぜ人を殺めてはいけないのか】

ニュースなどで幼児への虐待により死亡に至る事件が出るたびに、心が痛みます。みなさまも同じ思いをされているのではないでしょうか。

私たちは人を殺めることはいけないことだと教わってきました。では、なぜいけないことなのでしょうか?

以前、子供さん達に、このことを質問してみました。子供たちは「いけないことだから」「法律で禁止されているから」「痛い思いをさせるから」など、いろいろな答えを言ってくれました。

法律には罪に対する罰則の規定はありますが、なぜ人を殺めると罪になるという理由はありません。法律には善悪の根拠を示す必要がないそうです。

善悪の根拠を決めるのは社会通念です。では社会通念とは何でしょうか?

それは、人が人として生きるための指針だと思います。悪いことをすると心が痛むからやってはいけないわけです。もう少し言うと「閻魔大王さま」や「地獄」を心の片隅で信じているのではないでしょうか。

人を殺めた人が、万が一法律で咎められなくても、その人はまちがなく地獄に堕ちると思います。閻魔大王さまや地獄を知っていることが人の証ではないでしょうか。

仏教をはじめ、さまざまな宗教はこの閻魔大王さまや地獄を伝えてきました。これが社会通念になって、法律に罰則が設けられたということです。

私も小さい頃、母親から「ウソをつくと閻魔さまに舌を抜かれるからね!」とよく怒られました。最近のニュースを見ていると「誰も見ていなくてもお天道さまやご先祖さまはお見通し!」という心持ちがない事象が多いように思います。

余談ですが、海外旅行など渡航ビザ申請のときに「あなたの宗教は何ですか?」という質問に対して私たちは「無宗教」と簡単に答えてしまいがちです。国によっては「宗教を持たない人間は人間ではない」という考え方もあります。

学校で教えることができない「閻魔大王さま」や「地獄」を人が人として生きるための指針として、みなさまのお孫さんや子供さんに、昔のとおりお伝えしていただければありがたいです。

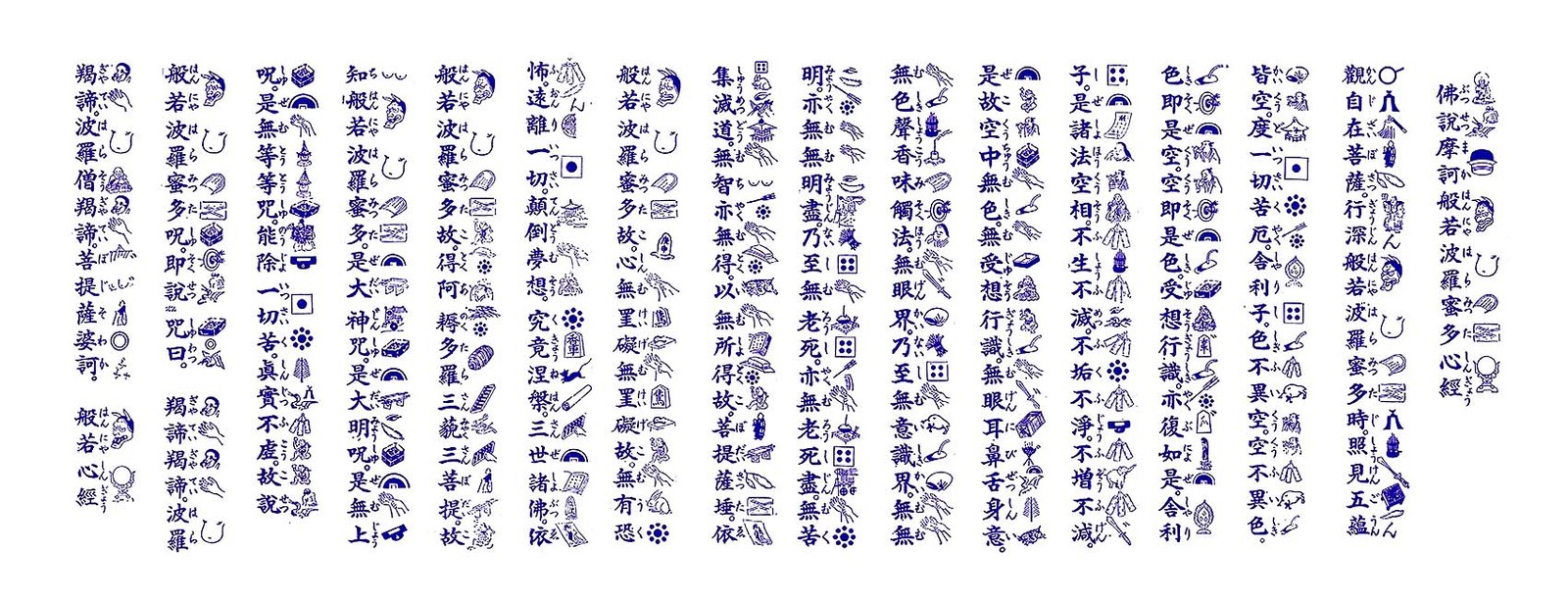

般若心経その1

世界で一番有名なお経

数あるお経の中でも般若心経は欧米諸国でも翻訳され、僧侶だけにとどまらず、広く一般社会にも親しまれているお経です。3分もあれば全文をお唱えすることができ、写経をするにも多くの時間はかかりません。

現在もっとも広く読まれているのは西遊記の玄奘三蔵法師の訳したものです。大般若経600巻という仏さまのご修行について書かれた膨大な内容をわずか262文字という必要最低限に凝縮し、その教えを会得できるというありがたいお経ですから、ただ唱えるだけで功徳があり、書写することでも功徳があると言われています。故人やご先祖さまへの毎朝のお仏壇の前でのおつとめや、願いを叶えていただくお祈り(祈祷)など、時代を越えて唱え継がれ、書写し継がれてきました。

江戸時代には下のように「絵心経」というものが作られました。絵で般若心経を読めるようにしたものです。たとえば釜の絵を逆さまにして「まか(摩訶)」、般若のお面で「はんにゃ(般若)」、人の腹の絵で「はら(波羅)」と読ませました。 絵と内容は全然関係ないのですが、この絵をたよりに一字一字読もうとし、少しでも仏さまのお言葉に触れたいという当時の庶民の思いが伝わります。

般若心経その2

仏説摩訶般若波羅蜜多心経

これが正式な般若心経の経題(お経の題名)です。真言宗では経題の最初に「仏説」を付けます。ほかの日本の伝統仏教宗派は「仏説」を付けずに「摩訶般若波羅蜜多心経」とお唱えします。また、浄土真宗系と日蓮宗系は正式には般若心経をお唱えしません。

このお経に書かれているのは「すべてのものは固定していない。常なるものはない。」ということです。あらゆるものは常に変化します。真実の智慧によって照らされた世界の姿は、とらわれるべきものは何もないことを意味します。真実の智慧は静かな心の中に現れてくる体験の智慧ということです。

般若心経の意味については一般的には「すべてのものは皆、空である」という教えを説いているお経である、という見方をします。しかし真言宗では「大般若菩薩の悟りの境地を表したお経である」と説きます。ですから般若心経という経題を「般若波羅蜜の真言を示すお経」と訳し、心経の「心」を真言のこととします。

般若心経の最後に「掲諦掲諦 波羅掲諦 波羅僧掲諦 菩提娑婆賀 」と真言が説かれていますが、わざと訳さないで原語を音写しています。それは「真言そのものに大きな力があるので訳すものではない。」と言われているからです。

私たち真言宗の宗祖 、弘法大師 (空海 )さまは、この真言の力について「真言は不思議である。ご本尊を観じながら心静かにお唱えすれば、心の迷いが除かれる。わずか一字の中にたくさんの教えが含まれていて、この身このままで仏の智慧と真実を実証することができる。」と、お言葉を残されています。

般若心経をお唱えすることによって、他に比べようのない真言をお唱えすることになり、心の迷いが取り除かれていき、真実の智慧による悟りを得ることができると教えられてきました。

般若心経を唱える

【情報が溢れているこの世の中で】

正福院ではご法事・彼岸会法要・お施餓鬼などでは、皆さまとご一緒に「智山勤行式」をお唱えしています。「智山勤行式」にはもちろん「般若心経」が書かれていますから、ご一緒にお唱えされた方は多いと思います。

このお経のキーワードは「色即是空」の「空」という教えにあります。西遊記の主人公 三蔵法師こと玄奘三蔵が「空」について、姿や形にこだわらず、ものごとをありのままに見て受け入れなさい。目に見えるもの全ての物質や現象(これを「色」といいます)は、即ち是空(実体がなく相対的)なのだから・・・と説かれています。

話は変わりますが、数年前に政治家も巻き込んだいわゆる「森友学園問題」「加計学園問題」がありました。当時はニュースを見ていても、よくわからないことが多く、何が真実なのか、どなたが嘘をつかれているのか、さまざまな情報が交錯して随分と世間を騒がせました。

私たちは多くの情報が氾濫すればするほど、善悪の判断よりも自分にとって都合がよく、甘くて楽な情報に目を向けてしまいがちです。インターネットやSNSを使った情報媒体がこれからも進化し続けることは大事なことと思いますが、「般若心経」で説かれている「ものごとをありのままに見て受け入れる」という心の在り方が、こらからの時代には、より大切なものになるのではないでしょうか。

正福院でも毎朝晩の勤行で「般若心経」をお唱えします。心を込めてはっきりとした声で一字一字丁寧に噛みしめるようにお唱えします。お経は、ほとけさまの「お言葉」であり「教え」そのものです。

情報が溢れているこの世の中で、とても難しく大変なことではありますが、「般若心経」は「自分の思いに執着せず、表面にあらわれている事象にとらわれず、かたよらず、そして真実を見抜く力を養いなさい。」と人生の生き方のヒントを教えてくれているのではないでしょうか。これからも皆さんとご一緒に精進しながら、その心を養っていきたいと思います。

おせがき(施餓鬼会)

おせがき(施餓鬼会)は多くの寺院で行われる代表的な仏教行事です。お施餓鬼は「餓鬼」に「施す」と書き、有縁無縁の一切の餓鬼に食物を施し与えて、餓鬼道の境遇からひとり残らず助け出すために祈りを込めます。

では、餓鬼とはいったい誰なのでしょうか?・・・

餓鬼とは迷いの世界をさまよい続けている者たちですが、我に振り返ると、それは私たちの心の底に持ち合わせている気持ちではないでしょうか。

私たちは自分ひとりで生きていくことはできません。自分でも気が付かない様々な関わりのおかげで、この世を生きていくことができるわけです。どなたでも少し立ち止まって思いを巡らせれば納得できることなのですが、ついつい自分本位に考えてしまいます。自分の思い通りにならない・・・ここから「苦」が始まるのではないでしょうか。

おせがきは多くの僧侶と皆様とともに、三界万霊(有縁無縁すべての御霊)に思いを巡らす大切な法要です。今一度、自分自身を見つめ直し、そして一つ一つの行動を律するきっかけとなるよう、ご本尊に思いをお伝えします。日頃のお墓参りでは、ご先祖さまたちに思いを巡らしますが、「おせがき」ではご先祖さまだけでなく、この世に関わる全てのいのちに心を込めて思いを巡らし、皆様とご一緒に祈りを捧げてまいります。

合 掌

おせがき(施餓鬼会)の由来

お釈迦さまの弟子の一人である阿難尊者はある日「貪りの心が消えないお前は、やがて餓鬼道に堕ちるだろう」と餓鬼に忠告されます。

驚いた阿難尊者はお釈迦さまに相談すると「陀羅尼(ご真言)」を唱えて食べ物を餓鬼に施せば、たくさんの餓鬼が救われ、その功徳でお前も救われるだろう」と申され、供養の方法を教わります。

その教えのとおり阿難尊者が餓鬼を供養したのが、おせがき(施餓鬼会)の始まりと言われています。

お経を唱える

声を出して唱えることが一番の 功徳になる

ご葬儀やご法事でお経を聞いているとき、僧侶が唱える言葉の意味がよくわからず「退屈な時間・・・」と感じることがありませんか?それはお経のほとんどが漢語を用いているからなのです。まるで外国語を聞いているような感じですね。

お経には、ほとけさまのお言葉や大切な教えが書かれています。日々の生活の中で、たとえお経の意味がわからなくても、毎日声を出して唱えることが一番の功徳になるとも言われております。

お経を唱えるということは、『ほとけさまの深遠な教えを私たちが口にして、少しでもほとけさまの境地に近づけるようにする』ことなのです。

お通夜やご葬儀などの場面において、僧侶と一緒にお経を唱えるということは、これから仏門にお入りになられる故人に「ほとけさまの教えの素晴らしさ」と「残された私たち遺族も共に仏道修行に邁進いたします」との思いや誓いをお伝えすることなのです。またご法事などの場面では、ほとけさまの世界でご修行を積みながら、残された遺族をいつも見守って下さっている故人に対して、感謝の気持ちを捧げることなのです。

ほとけさまの教えを信仰する私たち仏教徒は、懸命に読経を続けてきました。心を込めて、はっきりとした声で、一字一字丁寧に噛みしめるようにお唱えしております。

そういった意味で僧侶の世界では読経の際「お経本を読む」ではなく「お経本をいただく」と言っております。僧侶が毎日勤行を行うことは、毎日ほとけさまのお言葉を復唱させていただいているわけです。

これは、写経にも言えることで、ほとけさまのお言葉を書き写すということになり、写仏はほとけさまそのものを書き写すということになります。そして、その行為をすることにより、私たちはほとけさまから何かをいただいているわけです。

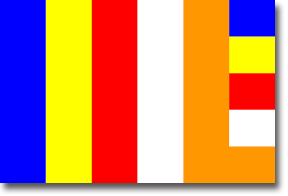

仏旗

正福院では春と秋のお彼岸期間、お盆の期間、そして施餓鬼会の日などに客殿玄関の横に仏旗を立てています。お気付きの方も多いのではないでしょうか。

仏旗は仏教を象徴する旗です。古い経典の中で『お釈迦さまの身体から「青」「黄」「赤」「白」「樺」「輝き」の6色の光を放つ』と説かれていることから、仏旗にはこの6色が使われています。

また、「輝き」は他の5色を上から順に並べた縞模様で表しています。そのために仏旗は「六色仏旗」とも呼ばれています。

仏旗の色はそれぞれの意味を表します。

- 青:仏さまの頭髪の色「定根)」 心乱さず力強く生き抜く力

- 黄:仏さまの身体の色「金剛」 確固とした揺るぎない性質

- 赤:仏さまの血液の色「精進」 慈悲の心で人々を救済し尽す

- 白:仏さまの歯の色 「清浄」清純な心で悪業や煩悩の苦しみを清める

- 樺:仏さまの袈裟の色「忍辱」 迫害や誘惑などに耐えて怒らぬ力

仏旗は多くの仏教国で掲げられていますが、国によってさまざまです。1950年、世界仏教徒連盟(WFB)が第1回世界仏教徒会議をスリランカで開催し、この5色を用いた旗を世界の仏教徒のシンボルとする提案がなされ、「国際仏旗」として採択されました。

日本では1954年に第2回世界仏教徒会議が永平寺で開催され、その際にこの「国際仏旗」が採択されています。それまでは「緑・黄・赤・白・紫」の5色でした。なので、旧来からの配色の旗を「旧仏旗」、「国際仏旗」を「新仏旗」と呼ぶこともあり、地域によっては「旧仏旗」を掲げている寺院もあります。

お彼岸(彼岸会)

お彼岸は1年に2回(春と秋)あり、春分の日・秋分の日を中心として、前後3日間を合わせた1週間をいいます。お彼岸の初日を「彼岸入り」、最終日を「彼岸明け」、そして春分の日と秋分の日を「中日」といいます。

彼岸とは「悟り、涅槃の境地」を意味しており、その語源はサンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜多)」の漢訳語「到彼岸」からきています。煩悩と迷いの中で生きている私達の世界を「此岸」といい、悟りの世界へ到達する(到彼岸)ために、6つの誓い(六波羅蜜行)を実践します。

六波羅蜜行

- 布施……惜しまず与える

- 持戒……規律を守る

- 忍辱……怒りを捨てる

- 精進……正しい努力をする

- 禅定……心を落ち着かせる

- 智慧……物事を正しく判断する

このようにお彼岸の期間は、人が人として生きていく上で、正しい判断と行動がとれるよう心に決めて、彼岸の世界にいらっしゃるご先祖さまにお誓いします。お墓は、ご先祖さまが眠っておられるとても大切な場所です。お彼岸の期間は、ご家族やご親戚のみなさんでお墓参りに行き、時空を超えたいのちといのちの繋がりを改めて確認し、これからもその習慣を大切に守っていきたいものです。

「ぼたもち(牡丹餅)」 と 「おはぎ(お萩)」

春のお彼岸の頃に牡丹の花が咲き、秋のお彼岸の頃に萩の花が咲くことに由来しています。また、牡丹の花ですから「ばたもち」は大きめに、萩の花ですから「おはぎ」は小さめに作られました。基本的には同じ食べ物ですが、食べる季節が違うために、呼び方を分けたそうです。(諸説あり)

国民の祝日

春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日として、秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日として、国民の祝日に関する法律に定められています。

ご葬儀とは

悲しい別れを受け入れる大切な時間

故人に「ほとけさま」になっていただく

ご葬儀には3つの意味があると言われています。

①亡くなった方のお 弔い【宗教的意味】

世界中の民族でお弔いをしない民族はないと言われています。宗教儀式を行い、仏教では成仏への祈りを捧げます。

②亡き人とのお別れ【社会的意味】

故人と親交があった方々が最後のお別れを告げる場面です。本来は葬儀終了後いったん僧侶が退出し、改めて入場して告別式を行っていましたが、最近は簡略化され、「葬儀・告別式」といわれるようになり、僧侶の退出後に告別式(棺にお花を入れたり、故人と最後のお別れをする時間帯)を行うことが多くなりました。

③儀礼の大切さ【悲しみを癒す意味】

きちんとした儀礼で読経がなされ、ご葬儀が執行されることによって、残されたご遺族は、故人のためにしっかりと丁寧にお別れができたという気持ちの整理がつき、後々にこころの安らぎや安堵につながります。つまり、悲しみを癒す意味があるのです。

私たちは「いつか必ず死ぬ」という有限性と、「いつ死ぬかわからない」という危険性のなかで、この世を生きています。つい最近に会って、楽しいひと時を一緒に過ごした友人が、突然亡くなるというような辛い経験をされた方もいるのではないでしょうか。

しかし、お亡くなりになられた方は、すべてが無になったわけではありません。むしろ、人智を超えた大いなる世界にお戻りになられたのです。

仏教では亡くなられた故人に「ほとけさま」になっていただくので「成仏」といいます。「ほとけさま」になっていただき、これからもずっと私たちを見守っていただきたい想いを伝えます。ご葬儀は故人が「ほとけさま」になるためと、残されたご遺族が、これからの生活において、故人、つまり「ほとけさま」は、いつも近くにいるということに共感する大切な儀式なのです。

故人は「あの世」そして残されたご遺族は「この世」に分かれてしまいますが、かよわすこころは一つです。

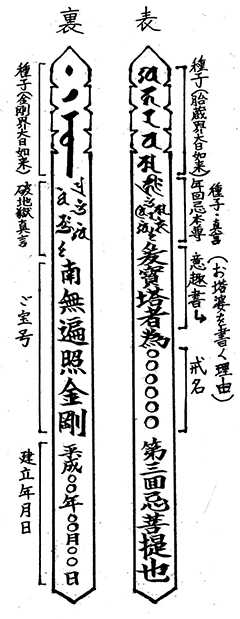

お塔婆とは

亡き人へのお便り

お塔婆を建てることは、仏塔を建立することと同じ意味がありますが、さらには亡き人への「お便り」と言ってもいいでしょう。親しい方から届くお手紙は嬉しいもの。それは亡き人も同じ思いです。

お塔婆の表には、胎蔵界大日如来「キャ」「カ」「ラ」「バ」「ア」の種字と年回忌ご本尊の種字とご真言、そしてお戒名が書かれており、「お便り」の宛先と宛名となります。また、裏には金剛界大日如来「バン」の種字と、苦厄災難を除く破地獄のご真言、そして亡き人がお大師(弘法大師)さまや大日如来さまに守られるようご宝号が書かれています。お便りは切手を貼らなければ届かないように、僧侶の供養によって、亡き人に施主からのお便りをお届けします。

お塔婆を建て、お墓でお祈りするときは「こんなことがありました・・・」と近況をご報告しましょう。亡き人の祥月命日、春や秋のお彼岸、お盆、おせがきなどでお塔婆を建て、定期的に近況をご報告して下さい。 苦しい時、悲しい時、嬉しい時、楽しい時、お墓参りに来て亡き人に自分の気持ちを伝えましょう。仏となった亡き人はきっと共に悲しみ、共に喜んで下さるはずです。時空を超えたいのちといのちの繋がりを育んでください。

◎意趣書の異称として寳塔者のほか 法塔者・芳塔者・智塔者・香塔者・髙塔者・妙塔者などと書きます。

お墓とお塔婆

お墓( 五輪塔)

今からおよそ2500年前、お釈迦さまが亡くなられて、ご遺体は荼毘に付されました。

信者たちはお釈迦さまのご遺骨を部族ごとに8つに分けて持ち帰り、舎利塔(仏塔)を建てて心の拠りどころとしたと伝えられています。この舎利塔(仏塔)がお墓の始まりと言われています。

時代は下り、真言宗では仏塔はお釈迦さまの教えそのものの象徴として説かれるようになりました。そのため仏塔はその教えに沿った独特の形となり「五輪塔」と呼んでいます。

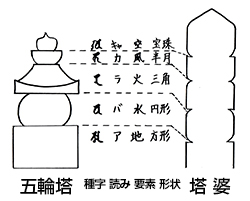

五輪とは、この世の一切の存在の構成要素としての「地」「水」「火「風」「空」の5つを指し、この構成要素を「輪」とも「大」ともいいます(例:地輪、地大)。現在の一般的な四角柱形のお墓は、五輪塔をもとにして「地輪(地大)」の部分に上の4つの構成要素が含まれるものとされ、五輪塔と同じ功徳があるとされています。

お墓を拝むことは、故人のご冥福を祈るとともに自己のいのちを見つめ直し、そしてお釈迦さまの説かれた教えに生きることを意味し、さらには大日如来さまそのものを拝むことになります。

お塔婆(卒塔婆)

お塔婆は古代インドで塔を意味する「ストゥーパ」という言葉を漢字に音写したもので、正式には卒塔婆といいます。

もとは亡き人の追善供養のために建てる仏塔でした。鎌倉時代の頃から、私たちが現在建てている板の塔婆が一般的になりましたが、板の塔婆としても五輪を表すために、上から「宝珠」「半月」「三角」「円形」「方形」を表す刻み込みを入れ、そこに5つの構成要素を表す梵字(種字)が記され、それはそのまま大日如来さまを象徴しています。

正福院ご本尊大日如来

大日如来とはサンスクリット語(古代インド語)でマハーヴァイローチャナ(偉大な輝くもの)と訳し、漢字で音訳すると摩訶毘盧遮那如来といいます。

「如来」はこの現世ではなく仏界の中の浄土と呼ばれる遥か彼方にいるとされています。釈迦如来(お釈迦さまが悟りを開いたお姿)、薬師如来(病気や災害から守ってくれる如来)、阿弥陀如来(我々を極楽浄土へ導いてくれる如来)など、多くの如来が生み出されました。

大日如来はその中でも真言宗における絶対的な存在とされ、その智慧の光明は太陽のように世界を照らし、生きとし生けるものを育みます。

お不動さま、観音さま、お地蔵さま、お薬師さま、そしてお釈迦さまなど、すべての仏さまは大日如来がお姿を変えたものとされています。つまり、どの仏さまを拝んでも大日如来を拝むことになります。また、他の如来とは違い、宝冠(王冠)や瓔珞(首飾り)など華麗な装飾品を身に纏っているのが特徴です。

金剛界と胎蔵界

大日如来は二種の形があり、真言宗の二つの根本経典である『金剛頂経』に基づく金剛界曼荼羅の主尊である金剛界大日如来と、『大日経』に基づく胎蔵界曼荼羅の主尊である胎蔵界大日如来があります。

正福院の本尊は金剛界大日如来です。最高の悟りの境地を象徴する智拳印を胸の前で結び、左手は私たち「衆生」、右手は「仏」を表わし、衆生が仏の境地に入ることを示しています。

合 掌

住職あいさつ

平成6年4月1日に真言宗智山派の僧侶になるため、本山の養成機関である「智山専修学院」に入学し、1年間修業をさせていただきました。

平成6年4月1日に真言宗智山派の僧侶になるため、本山の養成機関である「智山専修学院」に入学し、1年間修業をさせていただきました。

卒業後、浅草仏教会の事務局を2年間勤め、その後、真言宗智山派宗務出張所職員、公益財団法人全日本仏教会事務総局と、平成28年3月31日の任期満了まで、約20年間の職務を通して、宗派の垣根を超えた様々な方々との協調や、関連する業界団体の方々との協働関係を築くことができました。

平成28年の4月1日から正福院の住職として、毎日お寺におります。

これからは今までの経験を糧に、地に足を付けて丁寧に歩んで参りたいと存じます。

皆様のご参詣をご本尊さまとともに心からお待ちしております。

正福院 第三十三世 範 祐 敬白